2017年03月26日

サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になったら その6

「先生、すみません、海外の事情が分かっても、

今の現状を変えようとする人がいなければ、

何時までも変わらないと思います」

大学を卒業して雑誌社で編集記者として働いていた。

スポーツ施設のハードとソフトを紹介する月刊紙で、

取材対象の多くはゼネコンやスポーツ関連の団体、

文部科学省が主催するシンポジウムやフォーラム、

国交省などに出向くこともあった。

連載記事は多彩で、

ドイツの進んだスポーツ施設やスポーツ環境を紹介するコーナーや

トップアスリートへのインタビュー記事、

スポーツを題材とした映画を紹介する記事などを掲載。

日本体育施設協会の機関誌的な雑誌だった。

大学の恩師が紹介してくれた出版社だったから、

恩師の連載記事も掲載されていた。

記事タイトルは「海外スポーツ事情」。

アメリカを中心に、カナダ、ヨーロッパ、オセアニア、

アジア、たくさんの国々のスポーツ環境や

スポーツのとらえ方、

文化としてのスポーツの現状をまとめたものだった。

もちろん、大学の授業でも同じ内容を教えていただいた。

聞けば聞くほど、知れば知るほど、心が躍る授業だった。

私のスポーツのとらえ方は、そんな環境の中で飛躍的に

変化していった。

それなのに、生意気にも、その恩師に向かって私は、

意見してしまったのだ。

恩師のご自宅の近くを散歩しながら、

「海外のことを紹介したって、

国家レベルのシンポジウムやフォーラムで

立派な議論をしたって、

何時まで経っても日本のスポーツの現状は

ちっとも変わらないじゃないですか?」

心臓はバクバク高鳴っていた。

その答えを言ってもらった記憶もないくらいに。

25歳ごろの出来事だったと思う。

恩師はその後、来世の使命に向かって旅立っていった。

ぼんやりと、自分が放った言葉の“ことてん”

事と顛末を、自分でやってみなくちゃなーそう思うようになった。

鬼ごっこをしたい子供たちを集めた

多種目型のタグラグビーチームを創った。

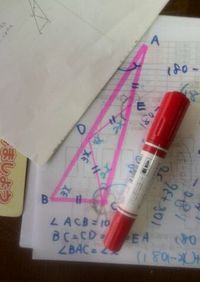

サッカーを自分たちの学校でやりたい子が21人集まった。

新しいコンセプトのチームを創りたかった。

先生、ごめんなさい。

スポーツの取り組み方、スポーツのとらえ方を変える、

思った以上に、簡単なことではありませんでした。

サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの指導者になると その10

サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になると その9

サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になったら その8

サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になると その7

サッカーを知らないヤツ(女)がサッカーの監督になったら その5